明日のためのその10: 業績不振の原因を知る

今日の業績不振には何か理由があると考えられます。 勿論、外部環境の急速な変化で業績不振に陥る場合もあります。 天災や突発的な不況等がこれに当ります。 ただ、業界や地域の中でほぼ全ての会社が苦境にあるのであれば、 外部環境の問題と捉えることができますが、 ある程度の期間で業績が不調であり、業界内で業績好調の会社があるのであれば、 自社のやり方に何か問題があると考えた方が合理的であり得策です。

得策だというのは、外部環境を自社が変えるのは困難であり、自社自体のやり方を変える方が容易であるということに他なりません。つまり、原因を外部に求めるより、自社の悪いところを直す方が、問題の解決への近道であることの方が多いということです。

業績不振の原因を窮境要因と言いますが、良くある原因を下記に3つ挙げてみました。

突発的な外部環境の変化

投資判断の誤り

経営の在り方

1.の外部環境の変化については、前述の通り、不況や天災があります。2.の投資判断の誤りについては、何か大きな先行投資を行ったが、それがうまくゆかず、資金繰りに行き詰る場合です。例えば、宿泊業で新館を建設したが、結局、お客さんが集まらず、CFが少ない為、借入金の返済ができない場合等です。このような事例では、金融支援を前提に、資産売却を含めて資金を作り借入金返済を行って支払利息を下げる必要があるでしょう。

圧倒的に多いのは3つめ原因です。この中でも特に多いのは無為無策で何もしていなかった場合と経営陣の中の人間関係がすっきり行かず経営判断に遅れが発生している場合が多いと感じます。何もしていなかった場合には短期的な収益改善策と中期的な戦略が必要となります。経営陣内の人間関係の問題であれば、経営陣の各自が行動計画を明確にし、役員会等、なるべく人の多い所で行動予定を周知することで余計な摩擦を防ぐことが考えられます。

原因が見えてきたら、この原因を今後排除する方法は何かという具合に問を立てます。そこには、自社の利用できる資源は何か、足りていない部分は何かという答えがある筈です。

明日のためのその11: 計画を立てる

経営計画は主に行動計画と数値計画に分けられます。行動計画とは「誰が、いつまでに、何を」を明確にするものです。一方、数値計画は売上、粗利率、経費、利益、CFの予測を明確にすることです。当然、数値計画は行動計画の結果として現れるものです。数字の計算は簡単ですが、行動計画がなければ絵に描いた餅となりかねません。

勿論、計画を立てるより、できることをドンドンやる方法もあります。確かに小規模企業であれば、社長を中心にPDCAを回していった方が良いこともあります。しかし、ある程度の規模になると、経営者が直接指示を出して社内を回して行く事が難しくなりますので、各部署、各社員の計画を出してもらい、事前に経営陣で確認を行い、後は各自でやってもらった方が効率がよい場合が多いです。中小企業コンサルティングの実務では従業員数が20人を超えてくると、社長が個人の眼が行き届かなくなり、何らかの繋がり、計画、実績管理、又それを補強する組織が必要になってくる場合が多いです。

行動計画はなるべく具体的に「いつ、誰が、何を」ということを明確にします。多くの場合、経営者は自ら考え自ら行動するということができますが、個々の従業員は、抽象度が高く、自分の想像力を超える仕事が与えられると、立ちすくんでしまいます。ある程度、経営陣の方で行動計画を具体化し、当該従業員に渡し、その上でもっと良い遣り方がないか聞く方が効率が良いです。必要であれば、管理職や経営陣の行動計画まで作ってしまいます。勿論、自ら考え自ら行動できる人間にはその人間から計画を提出してもらっても良いでしょう。

もう一つ行動計画策定の要点があります。それは数字の改善を具体的に意識できるものを優先することです。売上高xxx万円増/年、粗利率 +x.x%、経費削減 xxx万円/年等、行動の結果としての具体的な成果が想像しやすい施策を優先して行います。これを実行することにより、短期的な成果に繋がりやすくなり、又、後で結果を評価する際にも評価がしやすくなります。

無論、長期的にみれば、結果が必ずしも見えないこと、例えば戦略や新商品開発のような新しいことに企業は常に挑戦する必要があります。但し、短期的な収益改善が必要な場合にはなるべく具体的で成果が見えやすいものを優先します。

明日のためのその12: 組織のPDCAを確立する

小売業等、一般消費者を顧客とする事業では、計画をしっかり作ったとしても、その通りに行かないことが多くあります。一般消費者を対象とした事業では何が当たるか事前には分からないことが多いからです。計画は社内でできることを中心に、成果の見えやすいものを中心に選択していきますが、最終的には顧客である一般消費者が商品・サービスをどう評価するかというところも結果に大きく影響します。

従って、こうした事業では色々試す中で商品・サービスに対する顧客からの評価を高めていく必要があると考えられます。

巷ではよくPDCAと言われます。即ち計画、実行、確認、対策のことです。小売業やサービス業ではDCAと言われたりもします。これは店舗や事業を継続しながらデータを取って対策を練ることが、計画よりも重要であるという考え方です。

まず、Doのところでは担当者や責任者が素早くデータを報告できる体制になっているでしょうか。データの報告ができないのであれば、データを素早く簡潔に報告できる体制を整える必要があるでしょう。事業の現状を把握する為にどんなデータを取れば良いか、又、それをどのようにして把握するかを検討します。データの報告に手間が掛かり、業務時間を圧迫するようであれば、肝心のお客様と接する時間が減ってしまいます。データの報告が遅いのであれば、その分対策も遅れてしまいます。報告する相手は、上司、経営陣に限らず、データを必要とし対策を立てられる人も対象となります。

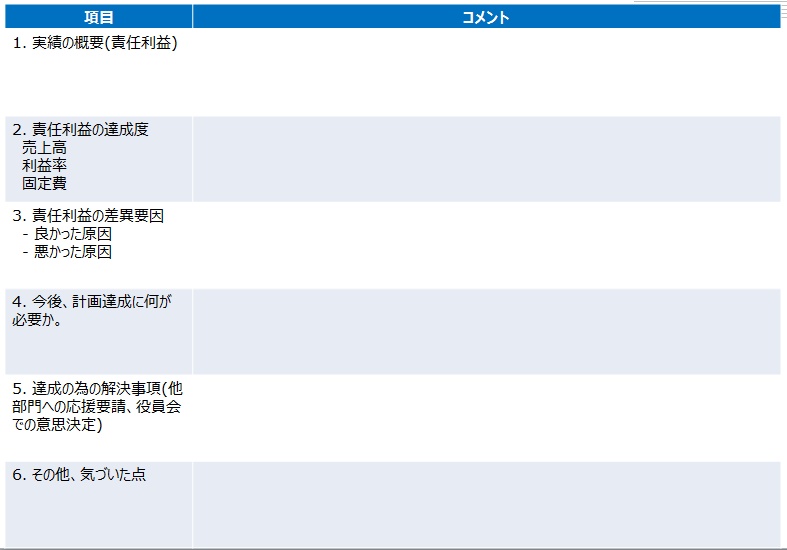

Checkのところでは、「誰が、いつ」ということを明確にします。小規模の会社であれば、社長が毎日確認し、担当者と協議の上、指示を出すこともあるでしょう。一定規模以上の会社では会議を開催しそこで議論と納得を得ることが必要かもしれません。会議では議論が今後どうするかということに向かうように工夫すると良いかもしれません。過去の話より、未来の話に焦点を移す為に、前に紹介した予実対策表が役に立つかもしれません。

Actionは計画に盛り込み、定期的に実行を確認します。

中小企業コンサルティングの現場でも、1.データが取れているか、2.責任者がデータを見ているか、3.データに対して対策を取っているかを良く観察します。この流れがうまくできてくれば短期的な収益改善も可能となります。